En La sociedad del cansancio (2012), Byung-Chul Han propone una lectura incisiva del presente: la transición de la “sociedad disciplinaria” a la “sociedad del rendimiento” ha transformado la forma en que nos relacionamos con el trabajo, el tiempo y nosotros mismos. Si para Michel Foucault el poder se ejercía a través de prohibiciones, encierros y vigilancias, en el mundo actual se manifiesta en forma de autoexplotación. El sujeto ya no se siente oprimido por un “no debes”, sino que se autoimpulsa con un “sí puedes”, que al convertirse en mandato absoluto deriva en agotamiento.

El individuo contemporáneo se concibe como “empresario de sí mismo”, responsable de maximizar su rendimiento, innovar constantemente y nunca detenerse. Esta aparente autonomía es, en realidad, una forma de sometimiento invisible: el sujeto se explota a sí mismo bajo la ilusión de libertad. Como señala Han, “el exceso de positividad enferma” (2012, p. 15), y lo hace mediante la depresión, el burnout y la ansiedad, enfermedades paradigmáticas del siglo XXI.

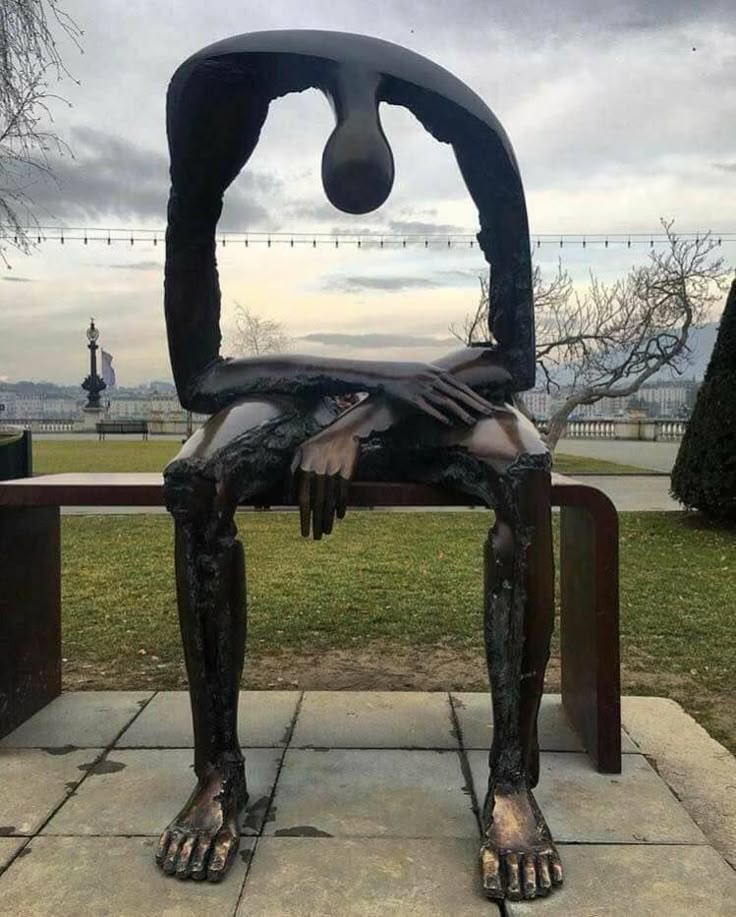

Este diagnóstico no se limita al ámbito laboral. La cultura de la motivación perpetúa la exigencia con frases como “tú puedes lograrlo todo” o “sé tu mejor versión”. Aunque parecen inspiradoras, esconden una lógica cruel: nunca es suficiente. Siempre hay algo más por mejorar, por conquistar, por producir. Así, la auto exigencia se convierte en una deuda infinita con uno mismo. Sin embargo, Han también ofrece un horizonte alternativo. Frente al cansancio destructivo, propone el “cansancio profundo”, aquel que permite reconciliarse con el mundo y abrir un espacio para lo distinto. La contemplación, el aburrimiento y la lentitud son, en esta perspectiva, actos de resistencia. Detenerse y no hacer nada deja de ser improductivo y se convierte en un gesto político frente a la dictadura del rendimiento.

Pensar esta tesis desde México implica matizarla con las condiciones de desigualdad y precariedad que marcan la vida de millones. El cansancio no proviene solo de la autoexplotación, sino también de la falta de oportunidades, de la necesidad de sobrevivir en un sistema que exige demasiado y ofrece poco. La auto exigencia convive con el agotamiento estructural, multiplicando la sensación de desgaste. La lectura de Han invita a replantear la forma en que concebimos el tiempo. Si cada minuto debe ser productivo, ¿Dónde queda el derecho a no hacer nada? Recuperar el silencio, el ocio y la contemplación puede ser, quizá, una de las formas más radicales de resistencia en nuestra época. Recordarnos que somos vulnerables, y que el descanso no es un lujo, sino una necesidad humana, es un acto profundamente político.

La sociedad del cansancio, más que un diagnóstico, es un espejo. Nos revela que el enemigo ya no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, en esa voz que nos exige siempre más. La tarea pendiente, como sugiere Han, es reconciliarnos con la lentitud y reconocer que la vida no se mide en productividad, sino en la capacidad de habitarla con dignidad.

Debemos recordar que las personas son libres de poder dejar de hacer algunas actividades que no le genere tranquilidad, vivimos con tantas tareas que se realizan día con día que no nos damos cuenta de lo tan cansados que estamos y que incluso en días que “descansamos” no lo hacemos. Vivimos en una sociedad en donde no nos detenemos a pensar si realmente lo que estoy haciendo me hace feliz.

Referencias

Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI.

Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

Rosa, H. (2016). Alienación y aceleración. Madrid: Katz Editores.

Déjanos un comentario