“El estudiante”

Una de esas noches de insomnio, cuando estaba en la universidad, de repente me dije que estaba harto, ya no podía más: quería volver a Chiapas, a mi pueblo; la vida en la Ciudad de México, entre gente con la que no lograba conectar, me parecía horrible. Como el sueño no llegaba, comencé a hojear una antología de cuentos de Antón Chéjov, preparada por Sergio Pitol. Me detuve en un relato titulado “El estudiante”.

Se cuenta la historia de Iván Velikopolski, un estudiante de la academia eclesiástica rusa. Un Viernes Santo, después de un día de caza, vuelve al hogar: está hambriento y aterido de frío. Todo a su alrededor se le antoja sombrío. Recuerda que, al salir de casa, su madre, sentada en el suelo, descalza, limpiaba un cacharro, mientras el padre, junto a la estufa, tosía y tosía. El frío resulta cada vez más violento. Sin embargo, piensa que ese mismo frío había soplado en otros tiempos ya:

“y que también entonces había existido esa atroz pobreza, esa hambre, esas agujeradas techumbres de paja, esa ignorancia, esa tristeza, esa soledad, esa penumbra, ese sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y seguirían existiendo, y aunque pasaran otros mil años la vida no mejoraría.”[1]

Quizá por el estado en que me hallaba, empecé a llorar. Ése era justo el sentimiento que me embargaba (el sentimiento de que las cosas no estaban bien, de que siempre había sido así, de que nunca iban a cambiar). La diferencia estribaba en que en mi sentir no confluía el sufrimiento ajeno, en mi sentir no había la hondura de aquel estudiante (también pobre y hambriento): no estaba dimensionado, sino acotado por cierta miopía. Sólo entonces pensé en mamá y papá: en que, para ellos, mi estancia en la universidad representaba una oportunidad para escapar de esa miseria, esa ignorancia, ese sentimiento de opresión que se cernía sobre una gran cantidad de seres humanos.

Proseguí con la lectura. El joven se queda en una posada atendida por dos viudas (madre e hija). Ambas están alrededor de una hoguera, distraídas. Todavía en las sombras, las saluda. Ellas se estremecen, pero al reconocerlo le sonríen. Mientras se calienta las manos, comienza a contar:

“En una noche fría como ésta se calentó a la hoguera el apóstol Pedro […]. Eso significa que también entonces hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue ésa, madrecita! ¡Qué noche tan larga y tan triste!”

Hoy, que vuelvo hacia el texto y hacia aquel momento de mi vida, encuentro una serie de relaciones sentimentales e intertextuales que vuelven ese instante una de las más ricas experiencias de lectura que he tenido. Ése relato me hace pensar en cómo una obra de arte, en determinado momento, puede imbricarse con el presente a tal grado que, casi sin que caigamos en cuenta, eso que llamamos espacio-tiempo se anula en pro de una conexión con otros sentires o pensares y se desmantela la sensación de aislamiento, de que el sufrimiento nos pertenece, es sólo nuestro.

La lectura

La manera en que uno se acerca a la literatura (y, en ese sentido, las formas, los motivos que uno proyecta, descubre, a partir de ella) depende del modo en que hemos aprendido a ver el mundo: la realidad brota ante nosotros como fruto de experiencias previas, como fruto de colores, olores, sabores o texturas ya sabidos. De hecho, hay quien piensa que el conocimiento es más bien un re-conocimiento, es experimentar de nuevo (aunque de forma diversa) un mismo fenómeno. Por ello, tal vez disfrutamos más cuanto más ahondamos en aquello que nos retrotrae a experiencias ya conocidas. Así, de pronto, una canción popular vuelve a dejar en la boca del estómago el sabor de una experiencia desagradable; de pronto, una historia ocurrida en otro tiempo, en otro lugar, nos conmueve de una manera tal que parecería que ya lo vivimos o que nos atañe directamente.

A veces, así funcionan también algunas lecturas. Gozamos con mayor intensidad aquello en lo que nos reconocemos, en lo que encontramos una alusión a las experiencias propias (sean de tipo personal, sean de tipo textual). A mí, por ejemplo, quizá porque crecí rodeado de historias en las que lo más importante era la anécdota (o en las que lo sagrado, lo sobrenatural, tenía un poder incuestionable sobre lo real), quizá porque, a menudo, me resulta difícil el razonamiento abstracto, he tenido siempre una inclinación especial hacia la prosa. El mundo se despeja, se complejiza, se aprovecha, también con ella: en cada palabra hay misterio, hay motivos para indagar, para ahondar, para conocer un poquito más; en cada palabra hay una parte del mundo, una parte del conocimiento humano que urge nuestra atención.

Uno de los escritores que más me han conmovido, más me han hecho reflexionar no sólo en torno al quehacer literario, sino a la vida en general ha sido Antón Chéjov. En su prosa, mi sensibilidad se ha visto forzada a abrirse a los olores, los colores del mundo, pero también al dolor y al sufrimiento de los otros: he aprendido que mi persona es apenas una gota de agua en un océano de gente pensante, sufriente, en plena lucha contra las (numerosas) adversidades, en plena búsqueda de trascendencia.

Para mí, entonces, resulta difícil disociar el ‘sentir’ del ‘pensar’. Una cosa me lleva a otra. Aún más, considero que sentir es (ya) pensar. Y mientras disfruto una obra, el pensamiento asoma, lenta, su cabecita de tortuga curiosa.

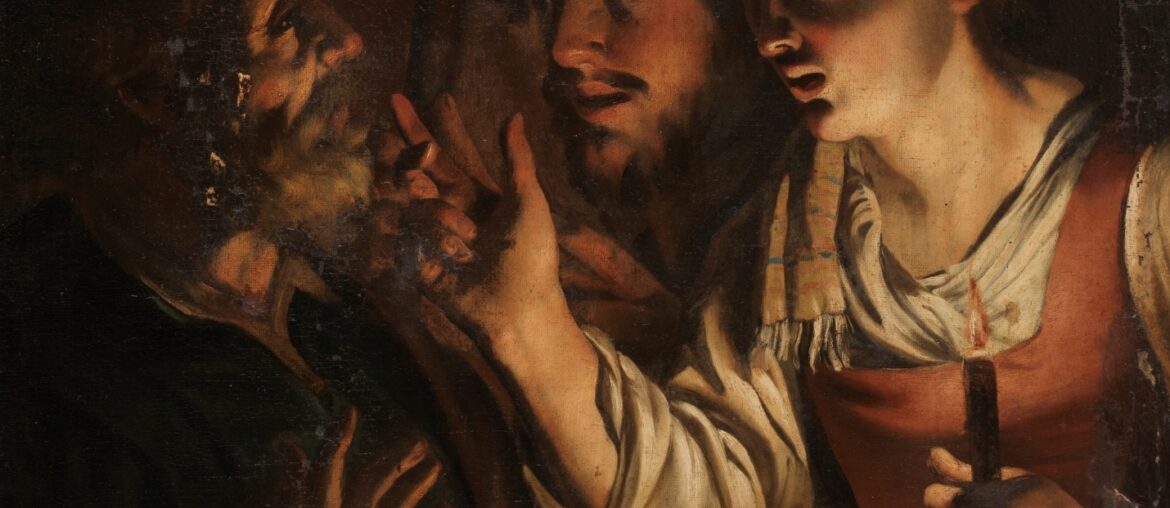

De este modo, cuando Chéjov recrea la escena de la pasión de Cristo, me preguntaba, ¿qué significado tiene el intertexto bíblico en el relato, no sólo para la construcción de la anécdota, sino para que opere un cambio profundo en el ser del personaje? Tal vez el autor alude a la escena de las tres negaciones de Pedro: primero, porque es Viernes Santo y en la mente del estudiante están presentes los oficios religiosos de la noche anterior, en la que se leyó tal pasaje; segundo, porque todo en esa noche es sombrío e invita a pensar en los males que aquejan el mundo (Cristo ha muerto: su muerte se dio en un contexto de miseria, pobreza e ignorancia; en total soledad, en total desesperanza); tercero, porque, sin que aparentemente el joven lo sepa, la penumbra, la soledad, la desesperación de Pedro se han metido ya en su corazón y darán un nuevo sentido a su existencia.

A partir de esto último, en la narración, asistiremos a la analogía (o la recreación insospechada) entre la escena bíblica y la situación presente de Iván. Él mismo va cobrando consciencia de la confluencia de motivos. Después de que apresan a Jesús, Pedro camina entre las sombras, inquieto. Hace frío, y los servidores del Sumo Pontífice encienden lumbre para calentarse: “Con ellos, cerca de la hoguera, estaba también Pedro, calentándose como yo ahora”.

Aunque ya se venía insinuando, es la primera vez que se explicita la relación del pasado con el presente. Pedro niega a Cristo tres veces: cuando canta el gallo, recuerda las palabras que le había dirigido su Señor. Llora amargamente. Dice Iván: “Así me imagino yo la escena: un jardín muy tranquilo y muy oscuro, en cuyo silencio apenas se oyen sordos lamentos”. Justo entonces, sucede algo inesperado: “Vasilia […] dejó escapar de pronto un sollozo; unas lágrimas gruesas y copiosas corrieron por sus mejillas, mientras interponía una manga entre su cara y el fuego […] Lukeria, por su parte, con la mirada fija en el estudiante, se ruborizó y adoptó una expresión firme y tensa, como si estuviera conteniendo un intenso dolor”. Esto es, la escena bíblica no sólo ha sido aludida, ha afectado el presente de los personajes: todos se ven afectados.

El estudiante se despide, para proseguir su camino. En soledad, piensa en lo ocurrido, reinterpreta la escena: “pensaba en Vasilia: si se había echado a llorar era porque lo que le había sucedido a Pedro en esa terrible noche aguardaba alguna relación con ella”. Se vuelve hacia el fuego: no alcanza a ver a nadie. Por lo cual “volvió a pensar que si Vasilia se había echado a llorar y su hija se había turbado, ello significaba que el suceso que él había relatado, acaecido diecinueve siglos antes, guardaba alguna relación con el presente, con aquellas dos mujeres y, probablemente, con la desierta aldea, con él mismo y con todos los hombres”.

Chéjov aprovecha para dotar de un nuevo sentido el dolor de Pedro: el dolor de Pedro, por haber negado a su maestro, por haber sucumbido a la desesperanza, es el dolor de todos los hombres y mujeres de corazón sencillo, de todos aquellos que caminan en las sombras. No obstante, esa idea más que hundirlo en la tristeza, dota de una repentina alegría al estudiante: ha logrado una pequeña (pero importante) epifanía: “El pasado, pensaba, estaba ligado al presente por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que se sucedían. Y tenía la sensación de que acababa de ver los dos extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, había vibrado al otro”.

Aún más, “pensaba que la verdad y la belleza, que habían guiado la vida humana en el huerto y en el patio del Sumo Pontífice y habían perdurado de manera ininterrumpida hasta el día presente, constituirían por siempre lo más fundamental de la vida humana y de todo cuanto había sobre la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud y de fuerza –sólo tenía veintidós años– y una dulce e inefable esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida se le antojó maravillosa, encantadora, imbuida de un elevado sentido”.

Y ese es todo. En el cuento no sucede nada más: no hay nada más que esa dulce e inefable esperanza (¿de qué?) en el corazón del joven.

Me quedé sin saber qué pensar. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué el texto se había cortado ahí? ¿Cómo debía interpretarlo? Me senté en la cama y me quedé en silencio (otra vez): sin darme cuenta ya no estaba pensando en mí, en mi supuesto dolor, sino en el relato: trataba de desentrañar qué había sucedido en aquel estudiante. En cierto momento, me recosté sobre la almohada y pensé que mi angustia no era tanta como para que desesperara de esa forma. Después de todo, la vida no era tan mala, si superaba este instante de raquitismo, de debilidad, quizá, mañana (algún día) todo iría mejor.

[1] Antón Chéjov, “El estudiante”, en La estepa y otros relatos, pról. de Sergio Pitol, Xalapa: Universidad Veracruzana, 2009, p. 448 (En adelante, citaré en el texto sólo con el número de página correspondiente).

Fuente: Anónimo, Negación de San Pedro, Siglo XVII. Museo Nacional del Prado.

Déjanos un comentario