“Hay distintas maneras de contar esta historia” Así comienza el cuento El pianista de Ricardo Piglia perteneciente a su primer volumen de cuentos: La Invasión, publicado en 1967. Un inicio perfecto para introducir una de las características propuestas por el autor argentino: la reflexión hacia los conceptos de realidad y ficción.

La segunda característica que abordaremos es el espacio de la marginalidad como un recurso para proponer una literatura que se sitúa justamente entre tradiciones, entre espacios y entre voces, unas que están observando la vida desde su propia interrogación.

Estas características que trataré en las secciones respectivas buscan identificar unos rasgos propios de un cuentista que ha explorado el género a través de una distintiva poética, una que brinda al género de una renovación que desplaza la importancia de la trama sobre el personaje, propone la utilización de la hibridez de recursos textuales y problematiza la concepción de la objetividad.

Una misa noción de literatura: el escenario de la posibilidad

En el prólogo de este libro de cuentos el autor menciona que ha decidido recopilar los cuentos que componen este volumen ya que atienden a una misma noción de literatura, esta noción parece salir a relucir con claridad en dos de los cuentos que componen el volumen: Mata-Hari 55 y Las actas del juicio.

¿Cuál es esta idea de literatura que ambos cuentos parecen abordar? Una noción de lo literario como el espacio para problematizar los relatos, esos que se han canonizado como reales de una manera esencial, como por ejemplo el testimonio y las actas judiciales; esta problematización nos lleva a pensar en una revaloración de la ficcional y lo real.

Tomemos el cuento Las actas del juicio, un cuento donde un entrerriano reinvindica su valor de coraje y justicia frente a la muerte del General Urquiza, al que él no mató “porque ya estaba muerto”, ahondaré en este rasgo porque me gustaría centrarme en la forma en que se utiliza en este cuento una idea de lo literario que desmitifica los documentos que son tratados como textos objetivos.

Ricardo Piglia nos señala con astucia que cada relato se vuelve una manera de narrar, una apropiación y una postura frente a la realidad, en el caso particular de Las actas del juicio vemos que la narración de la historia está atravesada por una idea bastante arraigada del coraje, que hace llevar a una decisión de liquidar al general no por razones políticas sino más cercanas a razones instintivas como la fuerza y animalidad, ya que el general era su líder.

Vemos en este cuento cómo la narración de los hechos está dispuesta bajo la mirada de Robustiano Vega, a través de ella observamos una situación bajo una forma unívoca, ya que hace entrar en conflicto la propia oficialidad que está juzgando al entrerriano. El personaje parece además no solo de reinvindicar su versión de los hechos, sino que descree de las emociones que debería sentir, como el remordimiento o la desdicha, adicionalmente, esto se realiza a través de un texto que está recogiendo mucho del registro oral para mostrar una vez más que se es testigo de una manera de contar los hechos.

Esta necesidad de concebir al lector y al cuento a través de una tensión entre lo escrito y lo textual es algo que ya había propuesto el autor en su libro Formas breves, donde plantea la “oratoria privada” como un recurso utilizado en el texto que hace palpable la presencia del oyente y el que cuenta, a través de la elección del tono y la elipsis; siendo lo anterior, lo que ocurre en Las actas del juicio donde Robustiano Vega está relatando su historia y dos oyentes le están tomando declaración: Sebastián J. Mendiburu y el secretario de actas.

Esta declaración es una que busca legitimar la propia visión de Robustiano, que es la de un hombre “rudo” en el sentido de justicia y violencia que atraviesa su vida, a una oficialidad que lo condena por la muerte del general Urquiza, convirtiendo así el texto de las actas en una necesidad de reinvindicar su visión de mundo a través de esos dos personajes letrados, en afirmaciones como “De esas cosas les quiero preguntar a ustedes que son letrados, aunque se hayan juntado aquí para que yo sea el que hable”.

Esta necesidad de buscar la oficialidad de lo escrito, propone de una forma irónica la manera en que se carga de verosimilitud a priori, documentos como las actas o los testimonios, Piglia nos está mostrando cómo evidentemente esta narración tiene una forma de apropiarse de lo ocurrido, una vez más nos señala que debemos cuidarnos de esa esencialidad de creer el testimonio a través de una noción de impoluta fidelidad.

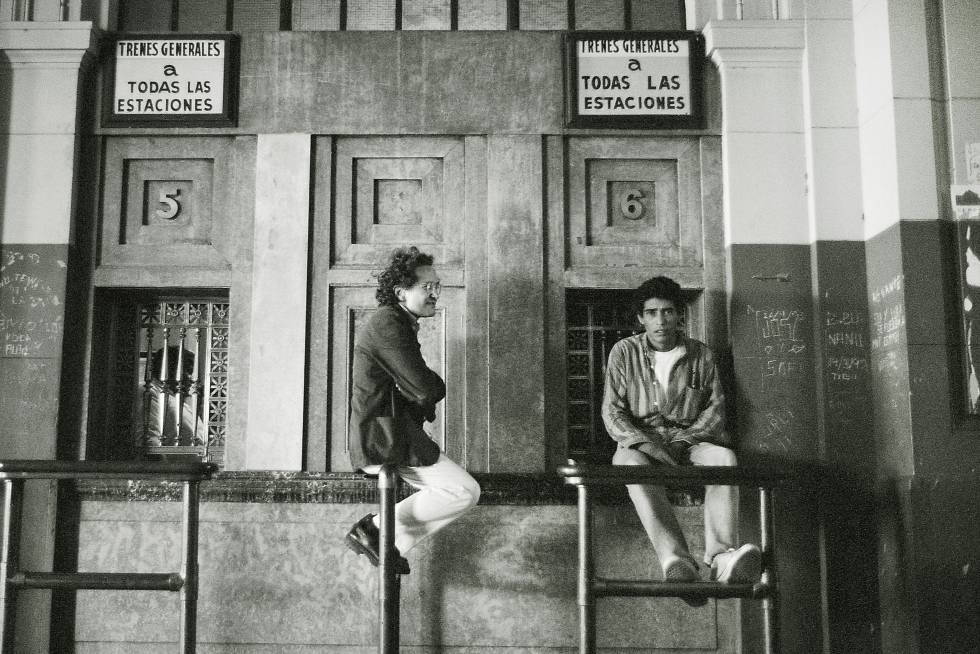

Ricardo Piglia fotografiado por Daniel Mordzinski

Otro de los recursos que está utilizando Piglia para seguir mostrando esa tensión entre los documentos “reales” y los “ficticios” es utilizar para una estructura de un cuento la convergencia de ambas registros; lo literario y lo documental, con esto tiende la pregunta al lector frente a lo que da una noción de verdadero y falso, porque lo incomoda justamente al presentarle algo que debería ser “falaz” a través de la estructura de un documento “verdadero”.

Al establecer esta tensión entre la propia verdad y ficción de lo textual señala la imposibilidad de obtener un relato objetivo, totalmente mimético y que sea fiel a un afán de verosimilitud, ya que el propio hecho de narrar y atravesarlo por una subjetividad con un lenguaje brinda de matices y variaciones a la experiencia.

Esta misma noción frente a lo documental y a lo textual está en tensión en el cuento Mata-hari 55 donde el texto es la reproducción de cintas de audio, una vez más encontramos ese afán de tener lo realmente objetivo contrastado primero, con un personaje sin ninguna aspiración de darle valor a lo que realiza (se mueve más por un instinto); y segundo, nos encontramos frente a dos versiones que se contradicen entre sí: la del personaje femenino, desconocemos su nombre y Germán.

El cuento vuelve a detenerse ante lo instintivo, y con una lógica bastante propia del personaje, que hace que este tome decisiones, en el caso de Mata-Hari 55 vemos que el personaje femenino no tiene interés político alguno sino que se deja llevar por la efervescencia de un escenario, sumado a una atracción por una persona. Esto nos hace vislumbrar que los audios están narrando a través de esta subjetividad específica, una que es simple y nada problemática en este cuento ya que se comporta sin una autenticidad propia; pero sobre todo sigue recalcando que toda narración implica una distorsión y una apropiación de lo vivido.

Esta distorsión es la que nos muestra el contraste entre lo que narra la chica, de lo que cuenta Germán, resalta que la transcripción de estos audios no pueden dar una versión final de los hechos sino que la realidad exige la complejidad de subjetividades que se contradicen, los cuentos que tomé al mostrar tendencia de lo humano hacia lo animal e irracional.

Esta característica de retomar los textos testimoniales o los registros sonoros hace que situemos a Piglia como un cuentista que renueva el género, al mostrarlo a través de omisiones, distorsiones y apropiaciones de lo escrito, porque ya no tenemos un cuento que nos muestre la realidad como un cristal reluciente donde actúan las causas según ciertos motivos totalmente delineados, sino tenemos un choque de fuerzas, muchas veces animalescas, que nos hacen ver la realidad a través de un caos que cada personaje va organizando y dando sentido, y lo anterior está mucho más en sintonía con lo que vive el individuo contemporáneo.

Una misa noción de literatura: el escenario de la posibilidad

Otra de las características que sitúa a Ricardo Piglia como un renovador del género del cuento, es la manera en la que sus personajes se encuentran en lo marginal, al estar entre culturas, entre lugares geográficos y sobre todo al responder a una visión de la vida que los hacer diferenciarse de otros.

Hablo de la subjetividad que aparece en cuentos como El pianista o El pez en el hielo donde los personajes ven la realidad a través de una humanidad, o una autenticidad que los diferencia de una visión normalizada de la vida.

En el primer caso, en El pianista encontramos dos personajes que forjan una relación de confidencialidad: el pianista y el juez, pero lo que los une no son esos roles que a los ojos de la sociedad son, sino una humanidad que los hermana, una manera distinta de ver la realidad, y esta es la que hace que vean en un gesto que hace un mono la unión entre ellos.

Esta visión de alguna forma tiene que ver con la marginalidad, ya que Piglia los delinea como personajes que son auténticos a través de alguna particularidad, en el caso de el pianista al querer recrear las escenas a través de la música y volverlas casi cinematográficas; y en el caso del juez, al arrojarse hacia una mujer que se vuelve una enigma que lo persigue; ambos personajes están en la marginalidad tanto por sus particularidades como porque están en un no lugar como es el espacio de la selva.

Y es que lo que Ricardo Piglia nos está planteando es la manera en que debemos situarnos entre tradiciones, entre nociones como lo nacional y muy de acuerdo con lo que Jorge Luis Borges expuso en El escritor y la tradición argentina, porque esa noción lo que está en los límites es el material con el que trabaja la literatura para Piglia, como escribe en Formas breves: “¿Qué pasa cuando uno escribe en una lengua marginal? Sobre estas cuestiones reflexiona Gombrowicz en su Diario y la cultura argentina le sirve de laboratorio para experimentar sus hipótesis.”

Es esta marginalidad que rescata de Gombrowicz, y también de Roberto Arlt, la que permite situar a la cultura argentina a través de su propio laboratorio, es decir a través de su propio cuestionamiento e invención, eso es lo que justamente hace el personaje de “Un pez en el hielo” ya que este personaje se vuelve una manera de abordar una tradición a través de la propia apropiación.

Y es que el personaje de Emio Renzi a la vez que renueva el tratamiento del doble, lo convierte en un recurso de apropiarse de una tradición ¿Cómo? situando a un escritor que es Emilio Renzi como un doble de Cesare Pavese, su reflejo se ve tanto en lo que escribe como en la manera en la que observa la realidad, pero no se vuelve solo un epígono de la tradición que está ligada a Pavese sino que la problematiza, la vuelve a crear a través de sus diarios.

Esta noción de lo marginal que proyecta la literatura estará también relacionado con el tratamiento que Piglia da a la noción de réplica en este cuento, ya que la escritura se convierte en el mecanismo que tiene el personaje de escapar a la muerte, pero esta escritura debe ser constantemente quemada, es decir es un trabajo que se vuelve incesante.

Esta relación entre muerte y escritura aborda una marginalidad que hace que el oficio del escritor sea justamente el crear réplicas, como el personaje del coleccionista polaco que aparece en el cuento, porque escribir es crear un escenario textual a base de repeticiones, que podría asimilarse como la tradición, pero hacer de ellas siempre algo genuino.

Y en este afán de buscar réplicas es lo que hace que el personaje de Emilio Renzi se vuelque no solo a buscar las réplicas de una amada, sino que esta se convierta en el pretexto para la escritura, como menciona en relación a las cartas de Cesare Pavese, encontrándonos con un espacio que vuelve a ser intermedio entre la vida y la muerte (o lo ausente) donde importa es lo narrado y que esta se dirija a alguien. Lo anterior es el caso de Pavese que escribe porque sabe que alguien lo lee, o es el caso de Macedonio Fernández que crea a La Eterna como un personaje inmortal que se vuelve el móvil de su escritura, la marginalidad una vez más de la literatura es trastocar la relación entre vida y ausencia en este caso, para crear un mecanismo de sobrevivir, de apropiarse de los diarios de otros o de su propia vida para dar sentidos necesarios.

En este sentido este cuento tiene un gran componente de metareflexión porque nos sitúa con un escritor-lector que como en Crítica y ficción, se vuelve un detective: “ el gran crítico es un aventurero que se mueve entre los textos buscando un secreto que a veces no existe. Es un personaje fascinante: el descifrador de oráculos, el lector de la tribu” Este detective o aventurero al que alude Piglia es este personaje que se vuelve casi obsesivo en la búsqueda de los rastros de Cesare Pavese, porque este ejercicio lo hace “lector de la tribu” y esto es lo hace lector de una tradición que está permeando su escritura.

Y ese repensar la tradición a través de la escritura me parece que es uno de los aportes que realiza Piglia, porque propone a través de lo que he llamado marginal, un lugar para pensar lo nacional, pero también para cuestionar lo que anotaba anteriormente frente a lo documental y lo ficcional, y ello, al proponer a la literatura como el espacio de los límites, o las orillas como plantea Beatriz Sarlo, un lugar para pensar en la identidad latinoamericana pero sobre todo del papel de inventores que tenemos frente a ella.

Con lo que aborde anteriormente, tanto la tensión entre lo documental y lo ficcional como en el espacio de lo marginal en Ricardo Piglia quise demostrar cómo estas características nos dan cuenta de una renovación del cuento y una apuesta contemporánea de este, una donde la trama deja de ser importante, donde los personajes no son cristalinos, así como la contradicción y la paradoja hace parte de la clave estética de los cuentos; así mismo vimos la forma en que lo marginal en Piglia se vuelve un recurso para problematizar ideas como lo nacional o lo oficial.

REFERENCIAS

PIGLIA, Ricardo (1967). La invasión, Buenos Aires, Jorge Álvarez.

PIGLIA, Ricardo (1999). Formas breves, Buenos Aires, Temas.

PIGLIA, Ricardo (2001). Crítica y ficción, Barcelona, Anagrama.

Déjanos un comentario