Los hombres eminentes tienen la tierra entera por tumba.

Tucídides

Podría pensarse que el aparente caos polifónico de Guerra y paz¸ muy bien ejercitado y ensayado ya en su tríptico de Sebastopol (temática y formalmente), contrasta con el orden arquitectónico e impecable de Anna Karénina. Pero a mi parecer nada nuevo se inaugura en ésta; quizá sólo algunas cosas se perfeccionan. La superioridad ‒a mi juicio‒ de Guerra y paz consiste precisamente en ese caos totalizador, en el arrebato de la voz entre los personajes y sus monólogos interiores, los episodios trágicos y las escenas cotidianas, que, aunque a veces demasiado enredosas, mantienen una tensión argumentativa tal que hacen del mundo de la novela uno muy parecido al nuestro (perturbadoramente verosímil y estremecedoramente cercano a la vida; perturbadoramente cercano a la vida y estremecedoramente verosímil). Por ejemplo, al final de la primera parte (I, 23), mientras los capitanes del príncipe Bolkonsky le dan noticia y consejo de los movimientos de los franceses por la Europa oriental y su acercamiento a Rusia, el príncipe sólo responde: “¡El blanco! ¡El blanco!”, refiriéndose al chaleco que rondaba en su cabeza y que le impedía concentrarse en las tácticas de combate. ¿Qué estadista se distrae pensando en su chaleco mientras Napoleón invade Europa? Sólo uno de carne y hueso.

Y siguiendo con esta enriquecedora mala costumbre de comparar novelas, los personajes más entrañables de Guerra y paz prefiguran a los de Anna Karénina: la evolución de Pierre Bezújov es si no idéntica, muy parecida a la de Konstantin Levin (“ha sido y será siempre un soñador”, en palabras del personaje Nikolái Rostov); Natasha Rostova es romántica, enamoradiza y melancólica como Kitty; Hélène Kuraguina es una femme fatal al puro estilo de Anna Karénina; y en Anatol Kuraguin vemos un esbozo del seductor y enfant terrible que se despliega, sí, con mucha mayor astucia, complejidad y veracidad en el conde Vronski. Y Tolstói no sólo recurre a su propia obra para alimentar sus novelas posteriores. El general Kutúzov va por la novela como un Ulises eslavo que lleva una vetusta cicatriz a causa de una bala turca en la cara. La propia Hélène y su marido Pierre, ebrios de un párvulo amor y después intoxicados por la beoda infidelidad, son espejos de Helena y Paris. (“El lector no sabe que Tolstói escribiendo Guerra y paz se atiborraba de la Ilíada, pero hasta el menos sutil entre nosotros siente que Bolkonski es un avatar de Héctor”, señala Marguerite Yourcenar.[1]) Hay episodios de Anna Karénina también advertidos en Guerra y paz, episodios con un oscuro simbolismo alegórico. Por ejemplo, en la octava parte de Guerra y paz, Natasha, comprometida con el príncipe Andréi, es seducida por el truhan Anatol, y acuden a una función de ópera donde el acróbata Duport parece simbolizar con su prestidigitación los turbulentos pensamientos que acosan a Natasha, haciéndola creer en esa ilusión de que ama a Anatol y no a su prometido Andréi. Episodio semejante al de la quinta parte de Anna Karénina, donde Anna y su amante Vronski huyen en un romántico viaje, casi una luna de miel, y se encuentran al pintor Golenischev, y en un maravilloso ejercicio de écfrasis se describe una pintura que pasmó a la pareja: una escena de Pilatos sentenciando a Cristo, develando así la traición que comete Anna al abandonar a su marido por el apuesto Vronski.

En su Vida de Tolstói, Rolland explica perfectamente las diferencias esenciales de Guerra y paz (1864-1869) y Anna Karénina (1873-1877). “Si el epílogo de Guerra y paz era una transición artística a otra obra proyectada, el epílogo de Anna Karénina es una transición autobiográfica a la revolución moral, que habría, dos años más tarde, de explicar en su Confesión.”[2]

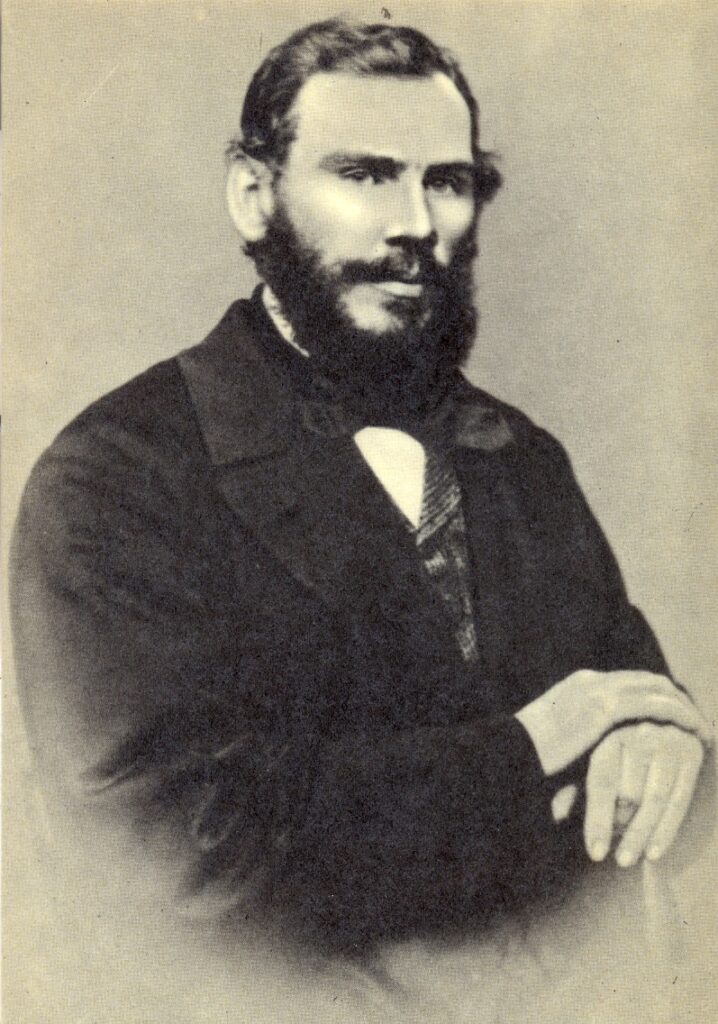

Guerra y paz marca el fin de la primera mitad de su vida: la del escritor de la vida colectiva, del poeta de la vida en las campiñas, los viajes, las pasiones y las seguridades ante la Nada. Anna Karénina, por su parte, inaugura la etapa del hombre que se reconcilia con el Todo. Tolstói, al finalizar este periodo de madurez, donde está próximo a escribir los relatos y cuentos populares, así como sus novelas cortas (La sonata a Kreutzer, La muerte de Iván Ilich), sus verdaderas obras maestras, según Romain Rolland, está también a punto de convertirse en el autor que va más allá de cualquier convención, que no puede ser asido por ningún epíteto, que cualquier categoría le queda corta: apóstol le dijeron unos, apóstata otros; los pueblos de Asia (japoneses, hindúes, musulmanes, chinos) se lo disputaban como un místico, profeta, iluminado, yogui; los occidentales vieron en él a un anunciador de la verdad, un denunciador de las injusticias, un Übermensch; actualmente algunos lo podríamos ver como un jedi, como un superhéroe; y ningún título es aún imaginable para un escritor de su talla; sólo con Cervantes y Victor Hugo podría codearse.

Lo que puede diferenciar a Guerra y paz del género épico y, no obstante, contribuir al mismo, es el imprimirles a los héroes esas manías que los hacer seres de carne y hueso, soles más vivos. La duda perpetua, el miedo atroz, los celos enfermizos, el arrebato insensato, la efímera felicidad, la constante fatiga, y por supuesto, el odio tajante y el amor profundo. Si la condición humana es pervertida por la guerra, si la civilización consiste en eliminar todo obstáculo salvaje y bárbaro ‒“El fin de la civilización consiste en convertir todas las cosas en un placer”, afirma un personaje de Anna Karénina‒, en Guerra y paz el amor de un individuo por sus seres cercanos es lo único que combate al odio entre las naciones. ¿Una lección de Voltaire y Rousseau? Quizá. La verdadera barbarie es el atropello de la guerra por la civilización: el salvajismo despiadado y sistemático que opera a través de la movilización de miles de almas dispuestas a enfrentarse unas contra otras. Tolstói es un discípulo de la Ilustración, y estos autores (Rousseau, Montesquieu, Voltaire) a su vez lo fueron de Montaigne, quien afirma en el ensayo “Del arrepentimiento” (III, 2) que “no hay bondad que no regocije a una naturaleza bien nacida”, y que la concordia y felicidad del individuo consiste, “así en la guerra como en la paz”, en recompensar todos los trabajos y servicios. No sorprende pues que Guerra y paz compendie todos los vicios, pasiones y recompensas que nos depara la experiencia de estar vivos, con todos sus bemoles. Esta novela es el retrato de una Rusia paradójica: la ilustrada y también la agreste, la atea y la ortodoxa, la mística y la incrédula, la pragmática y la idólatra, la aldeana y la industrial, la occidentalista y la eslavófila, la que está infestada de eruditos y también la plagada de trogloditas: los que ven en Napoleón a un gran hombre y los que ven en Napoleón a una larva destinada a ser polvo y sombra.

El alma no puede ataviarse, así sea con un vestido de sensual encaje orlado de oro como los de Hélène, o con los azules uniformes de los húsares, acribillados de insignias y condecoraciones que terminan siendo baladíes, como los de Denísov. A pesar del revestimiento el alma (el personaje central de la narrativa rusa) siempre sale a flote. Es inútil tratar de ocultar la tristeza de la princesa Maria, hermosamente arreglada con un su vestido y su cinturón ora azul, ora marrón, y que a pesar de estar bien posicionada, es de naturaleza “torpe y fea” (esbozo según Rolland de la propia madre de Tolstói, que murió cuando tenía sólo dos años); o al magnánimo Napoleón, quien aparenta serenidad arrogante al encontrarse con los embajadores del zar Alejandro I, pero en su interior feroz aúlla como un animal acorralado, y a quien el narrador cede la palabra y pensamiento cuando, frente al Moscú en llamas, con voz trémula, se dice a sí mismo todos los planes civilizatorios que pretende imponerle al pueblo ruso, a esa Rusia, tierra madre oculta e indómita. Imposible es ocultar el eslavismo de los capitanes rusos, quienes no obstante hablan siempre en un elegante y bien pulido francés o en un pragmático y puntual alemán. En los dilatados capítulos ‒esos sí, deudores completos de Homero‒ que narran las batallas de Austerlitz, Borodino o el asedio de Moscú, la negra sangre emana de los personajes y no pocas veces Tolstói nos adentra en la mente de esos hombres cara a cara con sus verdugos: de pronto surgen miniaturas casi medievales o bizantinas, estampas de un tiempo mejor, acuarelas y retratos de la gente amada o retornos en la memoria a un lugar menos cáustico. Los mujics y las criadas, los esclavos de las fincas y los condes polacos, los húsares valientes, los gendarmes gallardos, las amantes soñadoras, los enemigos y los aliados, todos tienen derecho a una voz, y todos nos recuerdan lo que decía Balzac: que “la novela es la historia privada de las naciones”.

Rusia emerge aquí no como un paraíso perdido o aun por recobrar, sino como una tierra en donde la raza humana parece siempre nueva, gravitando y deslizando el centro del equilibrio universal a una finca como la de Lyssya Gory (¿espejo acaso de Yásnaya Poliana?) o a las suntuosas galerías de tertulias y bailes moscovitas; como una esfera cuya circunferencia está en todos lados y su centro donde Tolstói ponga el dedo. Una raza que coexiste con la calva nieve del cruel invierno, con abedules y olmos, con lobos y osos, con robles, venados y galgos, bestias que son como animales totémicos que anteceden a las estirpes humanas de la tierra. Pareciera que todas las virtudes, así como todos los defectos, se ven antecedidos por esa naturaleza indómita de la que de pronto irradia una sabiduría mística, como le ocurre al príncipe Andréi, quien a mediados de la novela se cuestiona sobre los yerros de su vida, y al contemplar un viejo roble escucha la ansiada respuesta divina. (¿Alguna vez hemos visto un cielo más cielo que el que nos narra Andréi en su moribundo soliloquio?) O como el joven y valiente Nikolái Rostov (según Rolland, inspirado vagamente en Nikolái Tolstói, padre de Lev), quien se estremece siempre que ve a su merced, el admirado zar Alejandro I, y es tanta su devoción que lo mismo hace su gallardo corcel, el no menos valiente Beduino. O en la marcha hacia la guerra, cuando de pronto “A Pierre le impresionó la idea de que entre esos miles de hombres vivos, sanos, jóvenes y viejos, algunos de los cuales habían mirado con alegre sorpresa su sombrero, probablemente había veinte mil predestinados a ser heridos o a morir”; y esos mismos jóvenes vigorosos, divertidos con el atuendo del citadino Pierre, le despiertan un pensamiento inquietante: “Quizá mueran mañana. ¿Por qué piensan en otra cosa y no en la muerte?”

Esto me hace pensar: ¿por qué el narrador insiste en imprimir estampas de esta naturaleza, aparentemente intrascendentes para la trama o insignificantes ante los grandes acontecimientos históricos que dan fondo y telón a la novela? ¿Por qué detener el relato sin prisa ni pausa en detalles minuciosos? Porque, creo, toda la Historia es un organismo simbiótico, y porque en Guerra y paz todos los personajes están íntimamente ligados a un todo absoluto y ecuménico. Tolstói (siguiendo a Rolland) pasó su juventud como un estoico, luego como un epicúreo, acabando la trágica adolescencia “en un nihilismo demente”. Y ese muchacho que tempranamente leía al mundo bajo claves de distintos sistemas filosóficos le permitieron, le ayudarían a definir al hombre que trazó con inigualable sensibilidad al ser humano relacionado íntimamente con su mundo circundante. Ni el caballo Beduino ni su jinete Nikolái se exentan de nobleza y de un retrato digno de ser enunciado. La paz de una sirvienta que todo ignora de los problemas entre Francia y Rusia es tan digna de ser retratada como el miedo de un soldado una noche antes de la batalla. El sentir de una mascota. Los pensamientos de un Napoleón. Todo es narrable. Todo es susceptible a volverse novelesco. Tratamiento semejante veremos en Anna Karénina, donde los caballos de la famosa carrera en que sale herido Vronski tienen incluso personalidad: Gladiador, Fru-Fru, Pardo, Kol, son ejemplos del animismo imperante en la poética de Tolstói, además, por supuesto, de las decenas de caballos que aparecen aquí y allá, en sus cuentos y relatos (en uno, Jolstomer, el equino homónimo ¡se vuelve narrador del relato!), y que por la profusión y gran maestría con la cual Tolstói era capaz de retratarlos, se dice que Turguénev, en una ocasión le expresó con asombro que sin duda debía tener un caballo por ancestro… Pero no nos desviemos. Aunque lo vamos intuyendo a lo largo de la trama, Tolstói al iniciar la novena parte de Guerra y paz nos deja claro que el individuo en realidad no existe: “Cada uno de sus actos ‒nos explica en una intromisión ensayística‒, que les parece voluntario, no lo es en el sentido histórico, sino que se encuentra definido para siempre y enlazado con la marcha general de la Historia.” En este sentido, Guerra y paz podría sintetizarse como una crítica de cómo se leen los acontecimientos históricos. Tolstói es consciente de que la Historia es producida por los humanos, que somos nosotros quienes nos movemos en ella; se cuestiona las supuestas leyes de una ciencia militar y propone poco a poco una hermenéutica de la guerra. Ni el número de tropas ni las estrategias militares ni la capacidad táctica de los generales puede ser un factor tan determinante como lo es el espíritu con que luchan los hombres. El individuo, por muy bien definido que sea como un carácter literario, no tiene validez si no está enmarcado en un entorno colectivo. El individuo se disuelve en la masa. Polvo y sombra es.

Mas no olvidemos que este escritor que tan fácil nos envuelve en sus historias recorrió prácticamente todo el siglo XIX, que era políglota como pocos, un aristócrata convencido del orden ancestral de la sociedad y, antes de devenir un sabio asceta, fue un completo erudito, afincado en su ostracismo, y desencantado de Occidente. Lo carcome a lo largo de su vida su diatriba entre la Fe y la Razón: “la facultad rectora” de la que habla Marco Aurelio, “la ley soberana” que define Romain Rolland. Una crisis y otra parecen ser siempre la misma, renovada y peor cada vez, como si fuera siempre la primera. Sumémosle a eso las antitéticas percepciones de la vida en que se vio inmiscuido: la de una libido desenfrenada, la del amante celoso, la del terrateniente que lo tiene todo y después se queda sin nada. Todo eso empezó a entremezclarse prontamente para desembocar en una de las literaturas más sólidas del siglo. Exploró incasablemente técnicas de diversos orígenes: desde la tragedia griega y la epopeya bíblica, pasando por el humor obscuro y la alegoría renacentista, hasta llegar a la tensión argumental propia de las novelas folletinescas y el naturalismo que terminó abanderando. Al final de la tercera parte encontramos un ejemplo de este despliegue. En principio hallamos el manejo magistral del tiempo. Tomemos como ejemplo el episodio de la gran batalla de Austerlitz, donde tres días son narrados en cinco o seis líneas, mientras que la víspera de la batalla se narra a lo largo de diez capítulos, es decir, unas cuarenta páginas plagadas de digresiones, monólogos interiores, descripciones de los temperamentos humanos, planeaciones truncas, estrategias fallidas, cuarteles de invierno asediados por el miedo, cañones congelados, hielo inamovible, pantanos fangosos, diálogos polifónicos, pensamientos delirantes, sueños últimos de hombres que han de fenecer, y el vaivén vertiginoso de sentimientos que deben sentir todos cuantos se agolpan al borde de la desdicha. Aquí una estampa que hubiera complacido a Homero: “El comandante del regimiento, a caballo junto a la entrada del dique, levantó una mano y abrió la boca para decir algo. De pronto, un proyectil pasó tan cerca que todos se agacharon. El general cayó del caballo en un charco de sangre. Nadie lo miró siquiera; nadie se preocupó de prestarle auxilio.”

Y, quizás aquí estriba uno de los grandes puntos que distancian a Tolstói de Dostoievski: si éste es un caos ordenado, aquél es un ordenado caos. En Dostoievski el enredo parece ser improvisado, esporádico, casual, impulsado por un decurso natural de la trama. En Tolstói, al contrario, el caos es intencionado, propagado por una meditación previa, ardua y causal; un caos explicado por una escaleta impecable donde no hay errores aparentes, o si los hay son reparados o cumplen una función posterior e inusitada. Y esto puede verse especialmente en la construcción de los perfiles familiares: los miembros de las casas parecen condenados a vivir una condición inalienable (todos los Kuraguin parecen forzados a la perversión desde el inicio, o los Rostov pecan constantemente de ingenuidad), y cuando un integrante de esas familias intenta salir de esas condenas que llevan en la sangre, se encuentran en luchas interiores, luchas que son incluso más impresionantes o memorables que las de la guerra entre Francia y Rusia. Esto le permite a Tolstói desarrollar la evolución de sus mejores personajes: Natasha, Pierre y Andréi. Algunos otros personajes se mantienen fieles a sí mismos, como el ingenioso Bilibin, irónico y sardónico, sagaz y asertivo, quien antes de la guerra es capaz de exclamar cosas como ésta: “Si el día de mañana nos trae la victoria, como si nos trae la derrota, la gloria del ejército ruso está asegurada”.

(Al respecto de Tolstói, Nabokov admiraba al artista y despreciaba al sermoneador. En cambio, detestaba casi por completo a Dostoievski. En algunos puntos, comparto el punto de vista de Nabokov. Dostoievski, en general, cuando no aburre, abruma. Le he dado muchas oportunidades, pero no es mi favorito; apenas lo digiero. Aunque prefiero de lejos a Tolstói, a Gógol y luego a Chéjov, comparto mayormente el ars poetica de Dostoievski: la novela como un ejercicio de la libertad, más que un medio de la verdad, la voluntad, la doctrina o la moral. Dostoievski no es mejor escritor que Tolstói, pero sí un mejor artista.)

Guerra y paz, desde mi punto de vista, es la obra maestra de Tolstói, superior a Anna Karénina pues en aquélla se anteceden y concretan los temas de ésta (sólo mencionaré aquí el famoso inicio de Anna, que dice que si todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera; y ya en Guerra y paz Pierre le pregunta a Natasha en algún momento de la decimoquinta parte: “¿Acaso existe alguna familia que no tenga su pena?”). Es también Guerra y paz superior a sus otros cuentos y novelas, pues ni todas en suma contienen toda la experiencia humana que Guerra y paz condensa. Sí, es cierto que tiene piezas que son más bellas (el cuento Cuánta tierra necesita un hombre es, como pensaba James Joyce, el mejor cuento jamás escrito), más tristes, sinceras y filosóficas (como la Correspondencia, los Diarios, o El camino de la vida), superiores por alimentarse del lenguaje popular y la alquimia de su artesanía (según Rolland) como La muerte de Iván Ilich, La sonata a Kreutzer, pero ninguna que supere la vara impuesta por ese panel histórico-novelesco que retrata la invasión napoleónica en la Rusia zarista hace más de doscientos años. Ya lo he dicho antes, en la novela sólo tiene pares con Cervantes y Victor Hugo; con respecto a obras de otros géneros, sólo la Comedia de Dante, el Decamerón de Boccaccio o la poesía de sor Juana Inés de la Cruz alcanzan una perfección al mismo nivel.

Incluso en los Libros rusos de lectura (1874-1875), que Tolstói formula y contribuye con piezas excepcionales, un tanto asqueado de sí mismo y de su estilo concretado con Anna Karénina, se detecta aún el espíritu verdaderamente homérico del autor: rezagos del autor de Guerra y paz, restos del aedo épico. Por ejemplo, en el increíble cuento Yermak (Hecho histórico), donde recrea un conflicto de tiempos de Iván Vasílievich el Terrible, leemos descripciones que mezclan ese aire epopéyico con el relato infantil, como la siguiente: “En esa ciudad los cosacos encontraron muchas riquezas, ganado, alfombras, pieles y miel; enterraron a los muertos, descansaron, reunieron el botón y siguieron navegando. No se habían alejado mucho cuando vieron que en la orilla se alzaba, como una ciudad, un ejército cuyo final no se veía, protegido por un foso erizado de estacas.”[3]

⁎⁎⁎

“No sirven para la guerra ni para la paz”, exclama en el capítulo 6 de la novena parte el mismísimo Napoleón, a propósito de los consejeros de su enemigo el zar Alejandro. Sin embargo, antoja pensar que Tolstói nos señala que ésa es una vocación baladí. Los hombres no deberíamos servir para la Guerra, pues durante ella la gente vive, ríe, es capaz de alcanzar la felicidad, se ruboriza, odia y se enamora. Del mismo modo, la gente sufre y llora durante la Paz: los hombres pueden ser desgraciados, infelices y terriblemente inhumanos en tiempos calmos.

Leer a Tolstói hace que nos olvidemos de eso, porque es un sol y de tanta luz lo enceguece todo.

[1] Traducción mía.

[2] “La inmensa Guerra y paz no debía ser, en sus proyectos, sino el panel central de una serie de frescos épicos, donde se desplegaría el poema de la Rusia, desde Pedro el Grande hasta los Decembristas”. “Tolstói comenzó la obra en 1863, para los Decembristas, de la cual escribió tres fragmentos (…) Pero se percató de que los basamentos de su edificio no eran lo suficientemente sólidos; y, excavando más profundó, arribó a las guerras napoleónicas, y escribió Guerra y paz. La publicación comenzó en enero de 1865 en el Russki Viéstnik; el sexto volumen fue terminado en el otoño de 1869. Entonces Tolstói remontó el curso de la historia; y concibió el proyecto de una novela sobre Pedro el Grande, después otra: Miróvich, sobre el reinado de las emperatrices del siglo XVIII y de sus favoritos. Trabajó en eso de 1870 a 1873, se rodeó de documentos bosquejando varias escenas; pero sus escrúpulos realistas le hicieron renunciar: tenía la conciencia de que no llegaría jamás a resucitar de una manera tan verídica el alma de esos lejanos tiempos. Más tarde, en enero de 1876, se le ocurrió la idea de una nueva novela sobre la época de Nicolás II; luego se remitió a los decembristas con pasión, en 1877, recopilando los testimonios de sobrevivientes y visitando los lugares de la acción. Escribió en 1878 a su tía la condesa Alexandra A. Tolstaia: ‘¡Esta obra es para mí la más importante! No puede imaginarse cuán importante es para mí; tan importante como para usted su fe. Me veo tentado a decir que incluso más’ (Correspondance inédite, p. 9). Pero se desprendió de la empresa en la medida en que profundizaba sobre el tema: su pensamiento ya no estaba más allí. Ya el 17 de abril de 1879 le escribiría a Fet: ‘¡Los decembristas! ¡Dios sepa dónde están! …Si pienso en eso, escribo sobre eso. Me jacto de que tan solo el aroma de mi espíritu le sería insoportable a aquellos que atentan contra los hombres, por el bien de la humanidad’ (ibid., p. 132). En ese momento de su vida, la crisis religiosa había comenzado: hacía arder todos sus ídolos antiguos. (Notas de Romain Rolland, ésta y todas las citas de Rolland son traducciones mías.)

[3] Traducción de Víctor Gallego Ballestero.

Déjanos un comentario